کچھ لوگ اپنے ملکوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ انہیں ملکوں کی سرحدوں میں سکیڑا نہیں جاسکتا۔ گنتھر گراس بھی ایسا تھا۔ وہ جرمنی سے بہت بڑا تھا۔ اس لیے وہ جب تک زندہ رہا تب تک جرمن قوم پرستی کے اس بھوت سے لڑتا رہا جو پہلے فاشسٹ اور بعد میں جمہوریت اور انسانی آزادی کا علمبردار ہونے کی ناکام کوشش میں اس اسرائیل کا امریکہ کے بعد سب سے بڑا حامی بن گیا جس اسرائیل نے بڑی چالاکی کے ساتھ عام طور پر پورے یورپ اور خاص طور پر جرمنی کو ایسے احساس جرم میں مبتلا کردیا کہ یورپ کی نیلی اور سبز آنکھوں کو فلسطین میں بہنے والا سرخ خون بھی نظر نہ آیا۔ گنتھر گراس کو معلوم تھا کہ جب کوئی مظلوم ظالم بن جاتا ہے تو اس سے خطرناک ظالم اور نہیں ہوسکتا۔ اس لیے وہ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کا سخت مخالف تھا۔

جرمنی کے دانشور سیاستدان ولی برانٹ کہا کرتے تھے کہ ’’اس میں کوئی شک نہیں کہ گنتھر گراس ایک بہت بڑے ادیب اور شاعر ہیں مگر وہ سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے‘‘

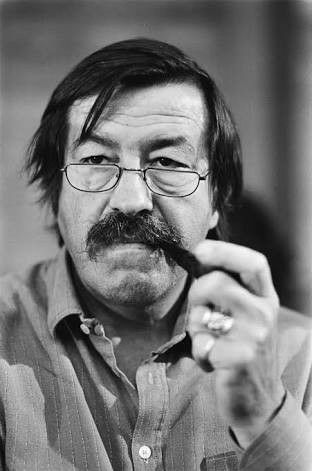

کیا گنتھر گراس کا قصور یہ تھا کہ اس نے مظلوم قوموں کے لیے آواز بلند کی؟ اگر ایسا سوال ولی برانٹ کے سامنے آتا تو وہ شاید مسکرا کر کہتے کہ ایک حقیقی ادیب اپنی روح میں باغی ہوتا ہے اور بغاوت کا ایک الگ حسن ہوا کرتا ہے۔ مگر آج تک یورپ میں اپنے کھوئے وقار کے حصول کے لیے تڑپتے ہوئے جرمنی کو اپنے اس عظیم ادیب کا اصل مقام سمجھ میں نہیں آیا جس نے ہر اس بات کی مخالفت کی جس کی حمایت نہ صرف جرمنی کی سیاسی جماعتیں بلکہ عام عوام بھی کرتے تھے۔ جب جرمنی کو تیس برس تک تقسیم کرنے والی برلن وال کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا اور دو حصوں میں بٹا جرمنی پھر سے ایک ہونے کے لیے خوشی سے رقص کر رہا تھا اس وقت گنتھر گراس نے اس عمل کی مخالفت کی تھی۔ وہ اپنی قوم کو ساری زندگی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اسے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جانے میں اس قدر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئیے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ گنتھر گراس جرمن قوم کو ذہنی طور پر نارمل سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جرمنی کچھ عرصہ عالمی سیاست سے دور رہ کر اپنے آپ کو ادب اور آرٹ کی فضاؤں میں رہ کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھنے کی کوشش کرے۔ مگر اس ادیب کی بات کو وہ قوم سمجھنے کے لیے آخر تک تیار نہیں ہوئی جو ادیب اخبارات کو پڑھنے اور ٹی وی چینلوں کو دیکھنے میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اپنے گھر کے جنگل نما باغ میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ پائپ پیتا اور درختوں کی شاخوں پر چہکتے ہوئے پرندوں کو سنتا اور نیلے آسمان پر اڑتے ہوئے بادلوں کو دیکھتا اور اس شہر کو یاد کرتا جس شہر میں اس نے جنم لیا تھا۔

’’ڈینزنگ کا آزاد شہر‘‘ گنتھر گراس کی پہلی اور آخری محبت تھا۔ وہ شہر اس ادیب کے لیے ماں کی آغوش کی طرح تھا جو شہر بالٹک سمندر کے کنارے آج بھی آباد ہے اور پولینڈ کا حصہ ہے۔ مگر گنتھر گراس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ اس شہر پر کس ملک کا پرچم لہراتا ہے؟ وہ تو اس شہر کی سرخ چھتوں پر اڑتے ہوئے سفید پرندوں سے پیار کرتا تھا۔ اس کو اس شہر کے حوالے سے بہت دکھ تھا۔ کیوں کہ اس نے اپنے شہر پر فاشزم کے اثرات کو بڑے کرب کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ڈینزنگ کا آزاد شہر اور پورا جرمنی اس مقام کی طرح ہے جہاں دوسری جنگ عظیم کے دوراں دماغ کھو دینے والے دیوانوں نے دوسرے انسانوں اور خود کو پھانسی دی۔ اور یہ بات تو بہت عام سی ہے کہ ’’تختہ دار کے تلے گھانس نہیں اگتی‘‘ مگر گنتھر گراس نے اپنی کہانیوں اور نظموں سے اس جنگ سے ادھڑی ہوئی سرزمین پر نہ صرف گھاس اگائی بلکہ پھول بھی کھلائے!!

وہ گنتھر گراس جس نے پوری زندگی نہ صرف جرمن حکومتوں بلکہ جرمن قوم کے مدمقابل حزب اختلاف کا کردار ادا کیا۔ وہ گذشتہ صدی کے آخر میں نوبل انعام حاصل کرنے کے بعد جرمنی کے آنکھ کا تارہ بن سکتا تھا مگر اس نے خود کو جرمن آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو بننے کو ترجیح دی۔ وہ نہ صرف جرمنی اور نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کی آنکھ سے بہنا والا آنسو تھا۔ وہ بہت بڑا باغی تھا۔ وہ انتہائی سرکش تھا۔ اس نے پوری زندگی کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ وہ خود کو جرمنی تک محدود رکھنے کو اپنے شعور اور اپنے آرٹ کی توہین سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے نہ صرف ادب تخلیق کیا بلکہ اس سے جس قدر ممکن ہوا اس نے سیاسی تحرک کو بھی اپنایا۔ وہ آخر تک سیاسی طور پر متحرک انسان تھا۔ کیا ہوا کہ وہ آخر تک تنہا رہا!! تنہائی سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوسکتی ہے؟ ایک باغی ادیب کے لیے!!

وہ عالمی امن کا آخری علمبردار تھا۔ اس نے دوسری جنگ عظیم کی ہولناک صورتحال کو صرف جسم کی آنکھ سے ہی نہیں بلکہ روح کی آنکھ سے بھی دیکھا تھا۔ اس کو خوف تھا کہ ایٹمی دوڑ میں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی یہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اس نے پوری طاقت کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کی۔

انسانی تنہائی کا سب سے بڑا سبب مختلف زبانوں کا ہونا ہے۔ انسان نہ صرف اپنی زباں میں قید ہے بلکہ وہ دوسری زبانوں میں قدم رکھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے وہ نہیں جانتا کہ اس کے خیالات اور زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ اگر یہ حدبندی نہ ہوتی تو گنتھر گراس شیخ ایاز کی اس نظم کو اپنی روح کی پکار قرار دیتا۔ وہ نظم جس میں ایاز نے لکھا ہے کہ:

’’وہ یہ کہتے ہیں :

تم بڑے غدار ہو

زندگی سے پیار ہو

موت سے انکار ہو

دیس سارا خودکشی کا

سوچتا ہے تو پھر تم

کیوں اسے تم روکتے ہو؟

کیوں اسے تم ٹوکتے ہو؟

میں یہ کہتا ہوں کہ

زندگی سے پیار ہوں

موت سے انکار ہوں

اس لیے غدار ہوں!!؟

دیس سارا خودکشی کا

سوچتا ہے گر تو میں

کیوں نہ روکوں اس کو تنہا؟

موت کی سرحد ہے کوئی

جو صدائیں دے رہی ہے

جو اسے ہم آغوش اس سے کر رہے ہیں

کیا میں ان کا ساتھ دوں؟

گر نہ میں غدار ہوں!!؟‘‘

مگر وہ شاعر مشرق نہ تھے۔ وہ شاعر مغرب تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تدفین کے لیے ڈینزنگ کی مہکتی ہوئی مٹی کی فرمائش کرنے کے بجائے اپنی ایک نظم میں یہ وصیعت کی کہ:

’’میں دفن ہونا چاہتا ہوں

اخروٹوں؛ مونگ پھلیوں اور پستوں کے

ایک تھیلے کے ساتھ

اگر ممکن ہوسکے تو

میرے لیے ایک نقلی دانتوں کا

ایک سیٹ بھی رکھ دو

تاکہ میں ان نٹس کو

چرچرا کر توڑ سکوں

میں جہاں رہوں گا

اس مفروضے کے ساتھ رہوں گا

یہ یہاں ہے

اور ایسا ہی ہے‘‘

وہ ایسا ہی تھا۔ وہ جیسا بھی تھا۔ مگر اس جیسا اب پورے جرمنی میں کوئی نہیں!!

یہ تحریر فیس بُک کے اس پیج سے لی گئی ہے۔