- Latest

- Trending

بانگ درا پر فارسی اثرات کا اجمالی جائزہ

May 8, 2025

ایک غلطی کی نشان دہی

May 8, 2025

Finding The Best Online Casino Gambling Apps

May 8, 2025

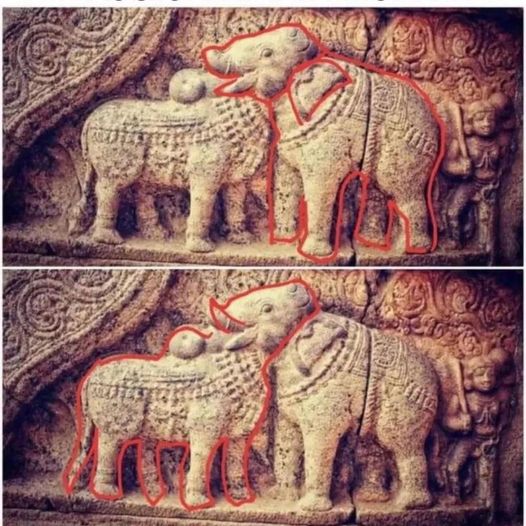

دنیا کا سب سے قدیم بصری دھوکا Optical Illusion

May 6, 2025

The Exciting World of Online Slot Machine

May 5, 2025